在2025年春节档动画电影《哪吒之魔童闹海》中,一段空灵悠远的侗族大歌与奇幻画面交织,震撼了全球观众。这部票房突破百亿的现象级影片,不仅让中国神话再次闪耀世界,更让贵州非遗文化乘着光影的翅膀,飞向国际舞台。而这,仅仅是贵州非遗“破圈”全球的冰山一角。从巴黎艺术节的惊艳亮相,到米兰时装周的时尚演绎,再到国际社交媒体上的“圈粉”热潮,贵州非遗正以多元姿态,向世界讲述着中华文明的深邃与瑰丽。

侗族大歌(吴蕾 摄)

非遗之音:从山间天籁到世界共鸣

侗族大歌,被誉为“清泉般闪光的音乐”。这种无指挥、无伴奏的多声部自然合唱,早在1986年便登上法国巴黎秋季艺术节,以空灵之韵征服了西方观众,成为国际公认的“人类非物质文化遗产代表作”。而在《哪吒2》中,侗族大歌与电影叙事的完美融合,更让全球影迷感受到东方音乐的哲学之美——它不仅是艺术,更是侗族人“饭养身,歌养心”的生活智慧。

侗族大歌的国际化之路,是贵州非遗主动拥抱世界的缩影。从意大利到日本,从匈牙利到美国,侗族合唱团的足迹跨越五大洲,将“自然合唱的典范”播撒至每个角落。而在贵州本土,政府通过“民族文化进校园”、专项资金扶持等方式,让年轻一代成为非遗传承的新生力量,确保古老歌谣永续传唱。

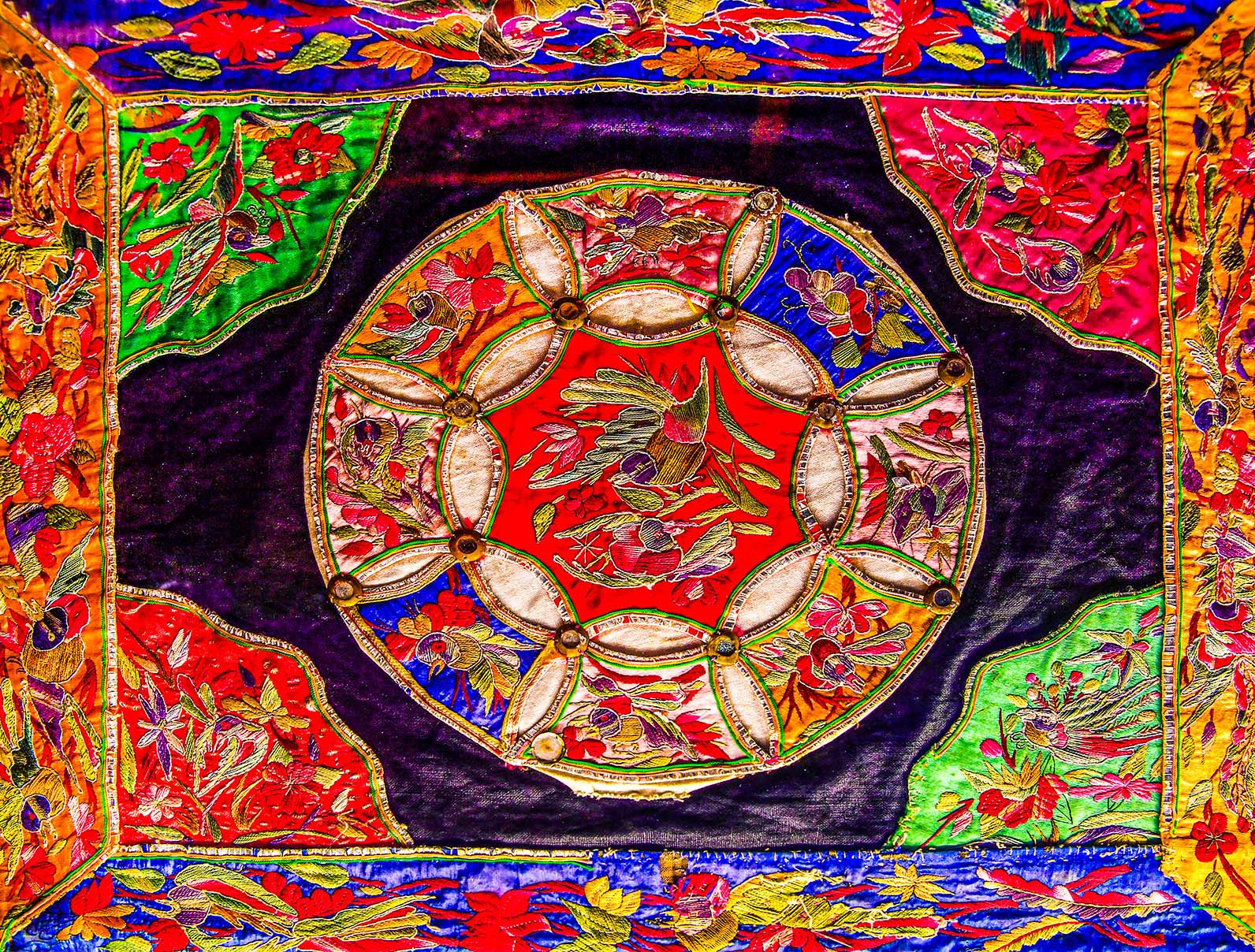

针线织就的史诗:苗绣与蜡染的时尚新生

苗族没有文字,却以针为笔、线为墨,在布料上绣出千年史诗。苗绣的蝴蝶纹、鸟纹、鱼纹,承载着苗族对自然的崇拜与族群迁徙的记忆。2019年,意大利OTB集团与贵州苗绣艺术家合作,将传统图腾融入高端时装,让米兰T台刮起“东方民族风”;2024年,设计师劳伦斯·许与苗绣传承人石传英联手打造的高定系列,更以“破线绣”“打籽绣”等技艺惊艳国际时尚界。

蜡染技艺同样焕发新生。安顺“蜡染之乡”的匠人们,将蓝白相间的传统纹样与现代设计结合,推出围巾、布包等文创产品,远销海外市场。非遗传承人杨婷婷的团队,甚至将蜡染工艺带上国际舞台,让外国观众目睹“以蜡为墨、以布为纸”的东方美学。而贵州留学生身穿苗族盛装亮相英国毕业典礼、与校长共跳芦笙舞的故事,更让非遗成为跨越文化隔阂的“情感纽带”。

科技赋能与全球传播:非遗“出海”的新范式

在数字化时代,贵州非遗的传播突破地理局限,借助新媒体触达全球。新华社海外社交账号“China Xinhua News”以20种语言、九大平台向2.3亿粉丝推送福泉阳戏短视频,神秘的面具、原始的傩戏表演引发欧美网友热议,评论区涌动着“这才是真正的文化宝藏”的赞叹。而贵州自建的“LIVE IN GUIZHOU”多语种外宣平台,则通过图文、直播、纪录片等形式,向世界展示侗寨、苗绣、地戏等文化瑰宝,成为海外受众了解贵州的“数字窗口”。

商业与公益并举的探索同样亮眼。巴黎设计师吴迪创立的“村族”品牌,将苗族银饰与西方风铃、四叶草元素结合,既保留传统高温烧白工艺,又契合现代审美,带动贵州30多名匠人增收的同时,更通过音乐纪录片项目记录濒临消失的少数民族歌谣,搭建起中外文化对话的桥梁。

山水之间的文化磁场:非遗与世界的双向奔赴

贵州非遗的国际化,不仅是单向输出,更是双向滋养。2024年,贵州加入外国人过境免签“朋友圈”,韩国至贵阳的旅游包机开通,吸引更多国际游客深入黔东南村寨,体验侗族大歌的现场震撼、参与苗族芦笙舞的欢腾。而“村BA”赛场外的非遗展,则让全球观众在激情赛事之余,领略布依族八音坐唱、蓝靛染工艺的独特魅力,形成“体育+文化”的传播新模式。

非遗的全球之旅,亦反哺着本土振兴。台江县“银匠村”通过订单合作,让年轻匠人重拾祖传技艺;安顺地戏面具从祭祀道具转型为家居饰品,年产值超50万元,传统手艺在现代市场中找到生存空间。

让世界听见贵州的心跳

从徐霞客笔下的黄果树瀑布,到王阳明龙场悟道的岩洞;从巴黎街头身着苗绣的时尚达人,到爱丁堡毕业典礼上的苗族银饰之光,贵州非遗正以兼容并蓄的姿态,架起文明互鉴的桥梁。它不仅是历史的回响,更是未来的邀约——在这片“文化千岛”上,每一次针线的穿梭、每一段歌谣的传唱、每一场舞蹈的跃动,都在向世界证明:最民族的,正是最世界的。

而今,随着《哪吒2》的热潮未退、国际航线不断加密,贵州非遗的全球叙事仍在续写。当侗族大歌与好莱坞交响乐共鸣,当苗绣图腾与高定华服共舞,贵州,这座“地球记忆的博物馆”,正以文化为舟,驶向更辽阔的星辰大海。(刘禹涵)

责编:王琪

-

无相关信息

绣里乾坤:贵州刺绣惊艳时光的美学密..

绣里乾坤:贵州刺绣惊艳时光的美学密.. 让侗族大歌“酷”起来!《人民日报海..

让侗族大歌“酷”起来!《人民日报海.. 贵州蜡染珍藏版图书开启国际传播之..

贵州蜡染珍藏版图书开启国际传播之.. 紫云2025年“文化和自然遗产日”非..

紫云2025年“文化和自然遗产日”非.. 镇宁自治县巧手民族蜡染刺绣工艺坊..

镇宁自治县巧手民族蜡染刺绣工艺坊.. 毕节“95后”小伙的蜡染新传..

毕节“95后”小伙的蜡染新传..