春天草长莺飞,层林叠染。行走在黔东铜仁市,仿佛进入一幅山水田园画中。

贵州“东大门”铜仁市地处武陵山区腹地。近年来,铜仁市突出保护境内的梵净山、乌江和锦江河“一山两江”,聚力打造生态宜居、低碳循环的“深绿城市”,走出一条城市化与生态宜居相融共生的路子,努力成为武陵山脉的“桃花源”。

增绿

建设绿色屏障

负氧离子14394个每立方米,温度25.4摄氏度,清晨的梵净山仿佛是一个天然氧吧。

梵净山是铜仁市建设绿水青山的一个缩影。

近年来,铜仁旗帜鲜明打造绿色发展先行示范区,开展了覆盖全域的绿化行动,对重点区域的绿化面积、质量及责任进行了明确。

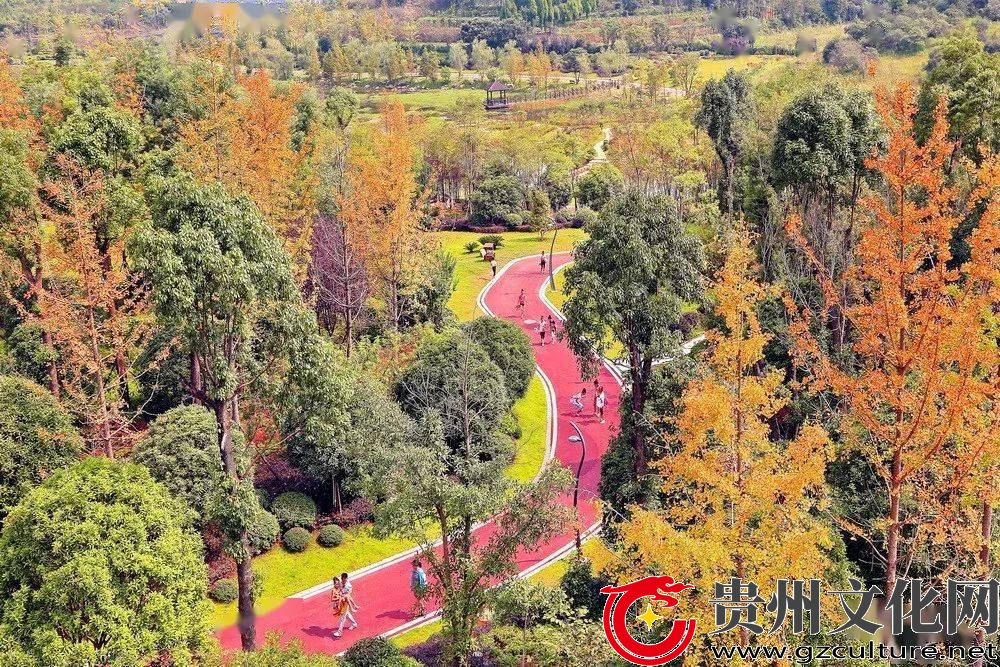

“绿道”。按照“一条道路、两边风景、三季有花、四季洁美”最美通道要求,对跨越境内的高速公路、重点国省道、重点景区公路等两侧进行绿化美化。

“绿水”。围绕乌江、锦江河等重要江河、重要湿地及各区县中心城区河段两岸等进行绿化和景观提质增效。

“绿城”。山中有城、城中有水、山环水绕、山水相依。对各区县中心城区进行绿化美化,打造一批城市公园和市民休闲空间。

“绿园”。对国家级、省级、市级工业园区和农业园区主要通道、山体及园区周边等进行绿化,建设一批生态园区。

“绿景”。重点对全市3A级以上旅游景区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、自然保护区等主要通道两侧及周围可绿化地进行绿化美化。

不负青山,终得青山。一张覆盖全域的“绿网”在全市铺开。近年来,铜仁市每年完成绿化面积100万亩,森林覆盖率每年提高1个多百分点,已经达66.2%,位居全省第二位。

护绿

零容忍+高标准

铜仁市松桃苗族自治县是盛产锰矿的一个县。曾经,电解锰、锰矿开采等锰产业遍地开花,滥采乱挖导致山体遭破坏,一些河流也受到污染。

如今到松桃县处处是山清水秀和良好生态。该关的锰矿企业已经关了,整合后的矿企采用的是没有污染的工艺。

像松桃县一样,铜仁市在生态污染方面是“零容忍”,在生态修复方面是高标准。重拳治理污染,强力整改环保问题,推动锰污染治理和锰产业高质量发展。

整治水污染。形成“一河一策”,每条河有人管有人治,强化河长责任,强化日常管理,推进市域内水质100%达标。推进节水减污工程,提高污水重复利用率,确保污染物稳定达标排放。

防治农业面源污染。将距离锦江河干流400米以内区域划定为禁养区,对禁养区内从事畜禽养殖的违规行为进行取缔,共拆除水产养殖网箱面积约5万平方米。

工业达标。对工业企业的节能减排情况进行监督检查,对不符合国家产能政策的“三高”企业及“五小”企业实行迁建或关停。

依法治林。开展森林保护“六个严禁”“绿剑行动”等执法专项行动,建立跨区域警务合作机制,创新推行“巡回法庭”,严厉打击一批涉林违法犯罪活动。

融绿

生态产业化、产业生态化

铜仁把绿色、生态作为发展方向和目标,坚持生态产业化、产业生态化,无论是茶、蔬、果、菌、药,还是生猪、家禽、牛羊等,无不加上了“生态”前缀,打上了绿色标签。

绿色为铜仁的产业发展插上了翅膀。十大特色优势产业集聚壮大,建成茶叶、生猪两个百亿级产业集群,生猪规模养殖率、特色冷水鱼产量及黄精、百合、玉竹种植面积全省第一,抹茶产量占全国25%。

与此同时,“梵净山珍·健康养生”“梵山净水·泡茶好水”“梵净抹茶·香溢天下”等品牌知名度、市场美誉度提升,铜仁成为“中国特色农产品优势区”,被授予“中国抹茶之都”称号。

铜仁市在“工业强市”过程中坚持高端化、绿色化、集约化,大力推进以新型功能材料产业集群为支撑的新型工业化,工业增加值年均增长7.2%,新兴产业占比从4.8%提升至20%,传统产业占比从59%下降至47.7%。

印江土家族苗族自治县朗溪镇东部石漠化面积曾达41平方公里,占全镇国土面积超六成。恶劣的自然环境让当地群众苦不堪言,一度深陷贫困泥沼,“春种一大片,秋收一小箩”曾是当地的真实写照。

当地群众并未低头,过往的数十年间,他们在石旮旯里培土,栽上果树,一点点地将荒山变成绿野。开展石漠化治理之前,朗溪镇人均耕地面积只有0.2亩,现已增长至1亩多。如今,朗溪镇已建成5万多亩果园。

朗溪镇镇长辜大军说,近年来,当地政府争取各类资金3000多万元,完善园区的基础设施建设。园区每年的水果产量达9000多吨,产值3000多万元,园区附近5个村的村民人均年收入达1.2万余元。(李自良 李黔渝)

来源:微铜仁

-

无相关信息

安顺市西秀区入选第四批“四好农村..

安顺市西秀区入选第四批“四好农村.. 贵州兴义万峰湖:水清河畅 释放生态..

贵州兴义万峰湖:水清河畅 释放生态.. 贵州2024年“中国水周”宣传活动在..

贵州2024年“中国水周”宣传活动在.. 黔东南榕江:让人魂牵梦绕的大利侗寨..

黔东南榕江:让人魂牵梦绕的大利侗寨.. 走访百岁老人 探寻长寿“秘诀”..

走访百岁老人 探寻长寿“秘诀”.. 贵州草海首次发现国家II级重点保护..

贵州草海首次发现国家II级重点保护..