10月28日,《中国日报》旗舰版、香港版、国际版、亚洲版刊发“大美中国”专辑之贵州创意四联版,其中,第15版整版转第17版刊发《The peak of popularity(大美中国,顶流梵净山)》、第16-17跨版头条刊发《A modern wonderland casts its spell(人间仙境,荔波喀斯特)》、16-17跨版2条刊发《Injury inspires artisan to be a cut above the rest(叶脉刺绣,飞针展绝技)》、第18版整版刊发《Tongren is home to Nuo experiences (桃源铜仁,神秘傩堂戏)》。具体报道如下:

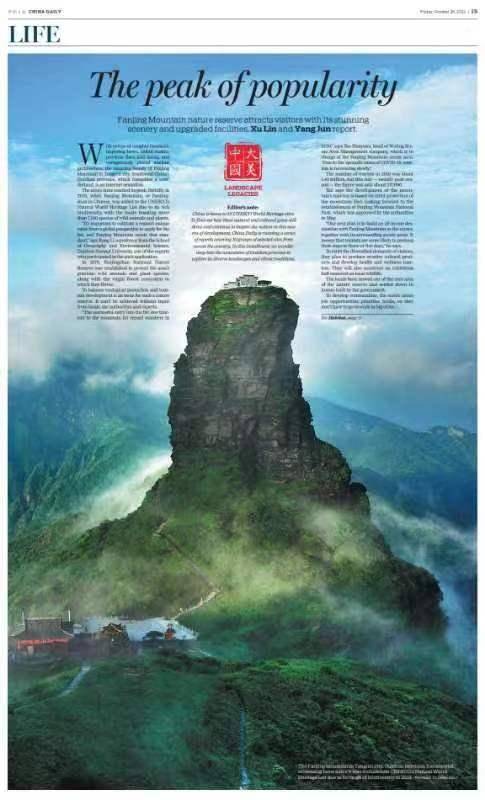

《The peak of popularity(大美中国,顶流梵净山)》

贵州省铜仁市梵净山莽莽的原始森林中遍布奇峡怪石,生活着金丝猴、熊、云豹等珍奇野兽,陡峭的悬崖上伫立着古老建筑…惊人的美景让这里宛如海中仙岛,令人神往。由于丰富的生物多样性,梵净山于2018年成功入选世界自然遗产地。这个孕育着7100余种珍稀野生动植物的自然天堂,也是“世界独生子”黔金丝猴的唯一栖息地。

贵州师范大学地理与环境科学学院教授容丽作为梵净山申遗评估的专家之一,全力参与并见证了梵净山的申遗之路。她表示:“梵净山生物多样性和生态过程都不错。从全球来看,一个地区的独特价值培养十分重要,梵净山恰好符合这一标准。”

贵州武陵景区管理有限公司董事长陶花园说:“2019年梵净山的游客人数约为145万,今年仅7月就接待了近22万游客,相当于上半年的两倍,已经完全恢复到了2019年疫情之前的水平。 ”梵净山申遗成功后,为当地旅游业发展注入了强劲动力,铜仁也因此成为闻名世界的文化旅游胜地。

当地在旅游发展和生态保护中不断寻找平衡。今年5月,新报批的梵净山国家公园的创建为梵净山带来了更多的机遇和挑战。陶花园表示,梵净山旅游业的发展得益于当地对生态系统的严格保护。梵净山国家公园建立后,景区将打造一个以梵净山为中心的全域旅游风景区,让游客逗留时间延长三到五天。

1、《A modern wonderland casts its spell(人间仙境,荔波喀斯特)》

荔波县茂兰国家级自然保护区拥有世界上独一无二的喀斯特原始森林,孕育了独特的生态系统。保护区总面积21285公顷,区内有维管束植物2670余种、脊椎动物586种、昆虫1589种,其中包括许多濒危物种。

作为世界自然遗产地的一部分,贵州荔波喀斯特从不同维度上展现了大自然的奇观。“在茂兰景区,能看到千姿百态的树木,它们的生长过程非常不容易,这是对严酷环境的适应和自然选择的结果。”贵州茂兰国家级自然保护区工作人员张雁泉说。

几年前,张雁泉带着一对北京夫妻参观保护区。大约一年后,张雁泉接到他们的感谢电话:这趟保护区之行挽救了身患癌症的妻子。本打算通过旅行度过最后时光的妻子,被保护区里树木迸发出的巨大生命力触动,开始积极接受治疗,病情明显好转。“他们的故事同样也改变了我对这份工作的看法。过去我认为这是一项辛苦的工作,现在才意识到,我们所保护的森林不仅能造福人类,也给予我们一些生命的启迪。”张雁泉说道。

为更好地保护“地球腰带上的绿宝石”,保护区采取一系列措施,通过合理规划和利用,满足当地少数民族群众的发展需求。贵州茂兰国家级自然保护区管理局局长余登利表示,保护区核心区域此前是有少数民族居住的,为保护这片森林,他们对住户实施易地搬迁,这也成了当地脱贫攻坚胜利的关键一招。

茂兰国家级自然保护区还按国际标准建设了贵州省首个森林生态系统大样地,总面积25公顷,成为研究中国南方喀斯特森林生态系统、生物多样性格局与动态过程及其维持机制的理想之地。贵州大学生命科学学院严令斌博士表示,他们将对大样地内全部植物、动物、微生物及其无机环境开展调查研究和长期监测。

2、《Injury inspires artisan to be a cut above the rest(叶脉刺绣,飞针展绝技)》

喜欢徒步的杨丽在梵净山游玩时,被一片带刺的叶子扎到了手,瞬间萌生了“叶脉刺绣”的想法。2010年,杨丽回到家乡铜仁创业,经营苗族刺绣、蜡染粗布和银饰等。在专家们的指导下,历经多年刻苦专研,再现了贵州消失上千年的“叶脉苗绣”。

从“单面绣”到“双面绣”,她创新地提升了这一绝世苗绣精品。凭借《叶脉苗绣》作品,杨丽获得“贵州名匠”特等奖。叶脉苗绣品先后获得国家多项外观设计专利,在贵州省内外各种旅游商品赛事中屡屡获奖。

如今,杨丽创办的贵州黔绣非遗文化产业发展有限公司,以“弘扬地方民族文化,促进传统民族手工艺的传承与发展”为宗旨,以促进和带动妇女就业创业、减少留守儿童问题为发展动力,助力孩子们实现有妈妈陪伴不再做留守儿童的梦想。已带动500多名下岗女工、农村妇女、残疾女性掌握一技之长,实现就业与创业。

《Tongren is home to Nuo experiences (桃源铜仁,神秘傩堂戏)》

贵州铜仁历来是个多民族地区,在这个民族百花园里,具有浓郁楚巫文化色彩的铜仁傩文化为神奇雄伟的武陵山脉注入了一份独特的神秘感。铜仁傩文化在当地又叫“铜仁傩堂戏”,具体指以梵净山为中心的黔东北地区的傩堂戏,由傩祭、傩戏、傩舞、傩技四个部分组成。其历史悠久,传承至今仍保有其自身的原始性和完整性,是贵州四种傩文化类型之一。

“傩文化活动,最初是一种原始宗教的巫文化,可追溯至殷商时期,如今被誉为戏剧的‘活化石’”。贵州傩文化博物馆馆长唐治洲表示。据了解,该馆是国内唯一的傩文化专题馆。自2009年以来,馆长唐治洲一直致力于保护傩文化。近些年,他还以影像方式将德江的土家族、苗族傩堂戏,以及傩堂戏插戏和安顺的地戏记录下来,进行入库保藏。

2006年,铜仁德江傩堂戏被列入首批国家级非物质文化遗产名录。现年58岁的安永柏是德江傩堂戏的国家级代表性传承人,是为数不多的掌握“开红山”傩技绝活的傩技师。他表示,“学习傩技需要特别勇敢和勤奋。”目前,安永柏已培养了16个弟子,三个儿子都师从门下。

尽管傩戏艺术表现形式多样,但表演者所佩戴的傩面具是其最重要的艺术特征之一。沿河土家族自治县甘溪乡村民杨云霞,是一名土家傩堂戏面具雕刻师。2005年,开始师从傩戏面具雕刻技艺传承人杨承香(其父亲),并打破傩戏雕刻技艺“传男不传女”的习俗,成为第七代传承人,是国内为数不多的傩戏面具女雕刻师。杨云霞用10余年光阴潜心研究傩面具制作手艺,创作了栩栩如生的傩面具数百张,用一把雕刀守护傩戏面具雕刻这门非遗技艺。

来源 中国日报

-

无相关信息

安顺市西秀区入选第四批“四好农村..

安顺市西秀区入选第四批“四好农村.. 贵州兴义万峰湖:水清河畅 释放生态..

贵州兴义万峰湖:水清河畅 释放生态.. 贵州2024年“中国水周”宣传活动在..

贵州2024年“中国水周”宣传活动在.. 黔东南榕江:让人魂牵梦绕的大利侗寨..

黔东南榕江:让人魂牵梦绕的大利侗寨.. 走访百岁老人 探寻长寿“秘诀”..

走访百岁老人 探寻长寿“秘诀”.. 贵州草海首次发现国家II级重点保护..

贵州草海首次发现国家II级重点保护..