| 贵州文化网-毕节频道 | 您的位置:首页 > 贵州文化网-毕节频道 |

走进金沙县后山镇幸福村,柏油马路与黔北民居建筑相映成趣,民房巷道整齐洁净,绵延不绝的青山与碧波荡漾的乌江融为一体,处处是美景、步步入画来,一幅乡村振兴的和谐美景尽收眼底。

无法想象,这个荣获“全国文明村镇”的幸福村曾是“脏乱差”的“空心村”。近年来,幸福村依托红色资源优势和自然生态优势,强化基础设施建设,发展特色产业,打造生态宜居旅游观光目的地,自2023年红色美丽村庄试点建设获批后,幸福村在建设美丽村庄的道路上越走越远。

破旧立新,文明乡风拂润山村

幸福村是金沙县东大门,距县城76公里,地处乌江百里画廊中段,与贵阳息烽县流长镇隔河相望,是一座依山傍水的村落。

幸福村前任村支书罗国寿介绍,幸福村原名农田村,土地改革后,老百姓从食不果腹的日子过上了衣食无忧的幸福生活,因此将村名改为幸福村,“寓意以后一直过幸福美满的好生活。”罗国寿说,随着时代的发展,全村人口增至964户3399人,人均耕地还能摊到3.6亩。

漫步在幸福村,街道干干净净,房前屋后整洁,村容村貌清爽,作为全省乡村旅游示范村,游客来来往往,地上却不见一个烟头。“过去可不是这样。”罗国寿回忆说,以前村里交通不便,道路泥泞,污水横流,基础设施薄弱。说起曾经的幸福村,现任村支书罗登洪也搭话:“垃圾乱堆、邻里纠纷不断,甚至有村民因田埂边界大打出手……”

罗国寿说,自2005年起,得益于政策倾斜和扶持,幸福村的基础设施进入了快速建设升级时代——从修路架桥到安装路灯,从水网电网改造到产业发展,一系列举措为幸福村村民生活提供了有力保障。

为提升乡风文明,幸福村执行“红黑榜”——每月评选环境卫生先进户和落后户,红榜表彰、黑榜公示。“起初有人骂街,但谁也不想‘丢脸面’。”罗登洪说,“现在吵架的少了,互助的多了。”随着收入改善生活水平的提高,村民的素质也大幅提升。渐渐地,村民自觉性提高,逐渐形成淳朴的民风,实现了从闭塞贫困到省级示范村的蝶变。

不得不提的是,钱壮飞烈士牺牲地及中央红军南渡乌江梯子岩渡口和大塘渡口被认定在幸福村地界,幸福村得到了国家和省、市、县、镇各级领导的重视,以及配套政策和资金支持,这为幸福村的乡村文明建设插上了腾飞的“翅膀”。

茶链三产,特色产业富民兴村

在幸福村田坝组茶坡,阳光正烈,山坳内闷热无风,村民杨宗芬头戴草帽,汗水直流,松地的锄头却没有停歇。

“管理得好,出茶多,赚得就多。”杨宗芬通过反包倒租了两亩茶山,对待茶园像对待孩子一样用心,“今年光采摘明前茶这半个多月,我就赚了4000多元。”杨宗芬高兴地说。

“我们村茶园反包倒租后,村民把茶园打理得井井有条,一根杂草都没有。”幸福村干部、农业土专家刘廷辉说,只要激发出群众的内生动力,农村产业才能搞得好!

幸福村海拔1200米,年平均气温22℃,无霜期300天,非常适合茶叶生长。“氨基酸含量比普通茶高8个点。”十多年前,南京农业专家就认定幸福村茶叶为有机茶,天灵茶、三丈水、乌江紫、乌江红等多个品种成为幸福村产业振兴的“金钥匙”。

然而,种植条件先天好还不够,管护模式和利益联结也得跟得上。幸福村茶园曾因管理不善近乎荒废,刘廷辉坦言:以前种茶是“白折腾”。原来,金沙县一农业公司在幸福村大规模发展茶产业,每亩土地流转费300元,管理费200元,群众每年每亩收入只有固定的500元,低收入导致敷衍了事,茶园管理效能差,企业收不上优质茶青,村集体颗粒无收,曾经一度成为“三输”的局面。

为了破局,幸福村与该农业公司合作探索“反包倒租”模式,公司将茶园反包给村合作社,村合作社将茶园化整为零倒租给农户管护,按产量支付报酬,取代固定流转费和管理费。改革后,农户自负盈亏,有了积极性,收入增加;村合作社统筹管理,提供肥料和技术指导,赚取差价壮大村集体经济;公司收到的足量茶叶、品质好,打响了茶品牌,实现了“三赢”。

“通过改革,一亩茶园年收入从500元涨到5000元,多劳多得,谁还舍得偷懒?”刘廷辉笑道。如今,幸福村茶产业带动周边650余人增收,形成了“一片叶子带富一方”的生动局面,年产值超400万元。

生态生金,绿水青山诗意栖居

现在的幸福村,山下乌江碧波如练,坡上茶园叠翠流金。谁能想到,这里曾因污水横流被戏称为“后山臭水沟”。

“生态环境保护是底线。”村干部代弟刚指着山脚的污水处理站说。2020年,县里投资200万元建成处理站,全村生活污水集中净化后用于灌溉。起初有村民不解持反对意见:“花钱搞这虚的干啥?”如今,治理后的河沟不仅可以钓鱼,鱼产品还成为游客选购的热销品。

生态红利持续释放。每年秋天,幸福村连片的高粱地泛起红浪。“这是茅台酒的‘定制粮仓’。”后山镇党委副书记廖中孝说,过去村民种玉米勉强糊口,如今1100亩有机高粱直供茅台集团,亩产收入翻了三倍。

依托宜居的生态、优美的风景,5年前,李翼开始了“渔歌唱晚”农耕文化体验园的创业,他投入10多万元收集传统农具,打造“农耕活态博物馆”供游客免费体验,成了网红打卡地。

面对石磨,马步站位,身体微倾,双手用巧劲,磨动人不动......在五台推磨旁边,李翼手把手教游客“玩”老农具,体验农耕文化。红军草鞋编织、推磨、改板子……不少濒临消失的农具,因农耕体验文化重现生机。

生态宜居不是“面子工程”,而是让好山好水变成好日子。“游客体验完,有的会去买茶叶、吃酸汤、摘黄桃。”李翼说,人流量的增加带动周边农户创收。“原来真正的乡村振兴,不是拆旧建新,而是让文明脉络自然生长。”研学团王先生体验石碾时感慨。“来这里就像回到了外婆家。”贵阳游客小陈带着孩子体验土灶煮饭,临走时还兴致勃勃买了土鸡蛋和茶叶。

改变不止于此。近年来,幸福村依托在后山镇举办的山地竞速赛事等活动,建设生态茶园观光、茶文化体验等深化茶旅融合,依托红色文化,村里打造了游客服务中心、超市、民宿集群,多维度助力发展乡村旅游。

从“空心村”到“网红打卡地”,这个被青山环抱的村落,通过文明村创建,从“脏乱差”到“绿富美”,幸福村的蝶变印证了“文明”二字的力量。乡风润心、产业富民、生态生金——这座乌江畔的村庄,正以红绿交融的笔墨,书写着乡村振兴的“幸福答卷”。

-

无相关信息

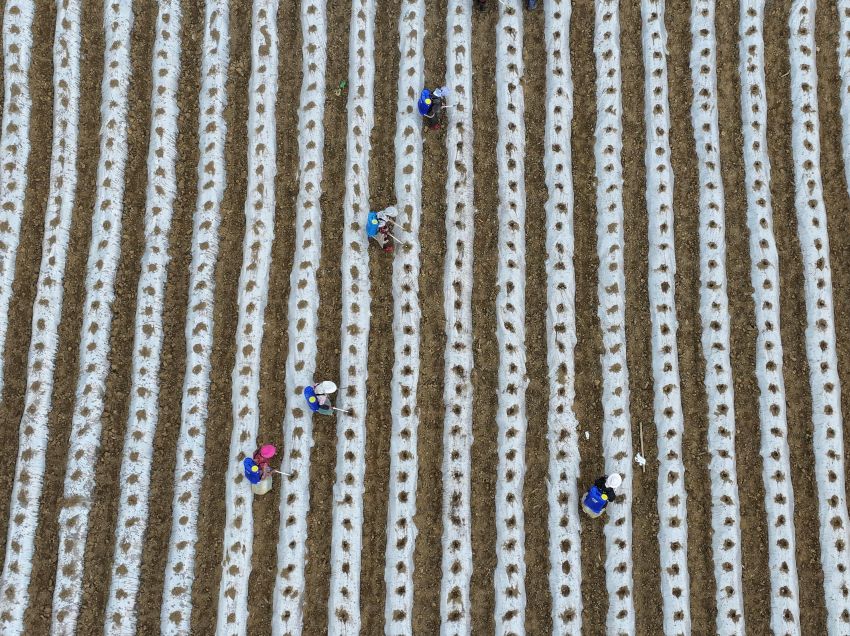

黔西市4.2万亩烤烟移栽全面完成..

黔西市4.2万亩烤烟移栽全面完成.. 黔西市双星社区:从“薯光”到“南金..

黔西市双星社区:从“薯光”到“南金.. 毕节逐绿“点金” 绿野焕新颜!..

毕节逐绿“点金” 绿野焕新颜!.. 赫章:“小口袋”装着大民生..

赫章:“小口袋”装着大民生.. 威宁自治县举行“Show”出我风采·..

威宁自治县举行“Show”出我风采·..